ADOS-2でわかることや活用方法、知っておくべき注意点とは

この記事は検査の内容を含むため、

結果に影響を与える可能性があります。

検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。

この記事では以下の内容について、詳しく解説します。

他のASDの検査は下記の記事からご覧ください。

ADOS‐2とは

ADOS‐2(エイドス・ツー)は、自閉スペクトラム症の診断・評価のための心理検査です。

検査では、おもちゃを使う様子や検査者との会話を通して行動を観察し、自閉スペクトラム症の診断評価や重症度の測定をします。

対象年齢

ADOS-2の対象年齢は12ヶ月〜成人です。

検査内容は検査を受ける人の発達年齢(実際の年齢ではなく、発達面がどの程度の年齢か)に合わせて選択されます(表1)。

| モジュールT(乳幼児モジュール) | 無言語〜2語文(12〜30カ月) |

| モジュール1 | 無言語〜2語文レベル(31カ月以上) |

| モジュール2 | 3語文で話すレベル |

| モジュール3 | スラスラと話すレベル(子ども・青年前期) |

| モジュール4 | スラスラと話すレベル(青年後期・成人) |

ADOS‐2でわかること

ADOS-2は、以下の5つの領域について評価します。

A.言語と意思伝達

B.相互的対人関係

C. 遊び/想像力

D.常同行動と限定的興味

E.他の異常行動

以下では、それぞれに関連する自閉スペクトラム症の特徴について解説します。

自分にあてはまるか確認しながら読み進めてくださいね

言語と意思伝達

自閉スペクトラム症の方は、一方的に話す傾向があります。

例え話や冗談の理解も苦手で、言われたことを文字通りに捉えるのも特徴です。[2]

相互的対人関係

自閉スペクトラム症の方は、自分の行動を周囲に合わせるのが苦手です。

人に関心がないため「空気が読めない」と思われてしまうこともあるでしょう。

感情のやり取りが苦手な傾向もあり、落ち込んでいる人をなぐさめたり自分が傷ついたときに人を頼ったりすることもありません。

そのため周囲と深い関わりをもてず、親しい関係を築きにくいとされています。[3]

遊び/想像力

自閉スペクトラム症の方は、遊びの楽しさやルールを理解しづらい傾向があります。

たとえば、子どもの「ごっこ遊び」は想像力や社会性を必要とするため、自閉スペクトラム症の子どもには楽しさが理解しづらいでしょう。

そのため同年代の仲間との遊びを楽しめず、一人遊びになりやすい傾向があります。[4]

常同行動と限定的興味

同じことを繰り返すこと(常同行動)や特定のものに強い興味をしめすことは、自閉スペクトラム症の特徴です。

常同行動として挙げられるのは、身体をユラユラ動かしたり手をヒラヒラさせたりするような動きです。

特定の者への強い興味としては、列車の時刻表やカレンダーなどがあげられます。[5]

他の異常行動

自閉スペクトラム症では、以下のような普通ではない行動(異常行動)が見られます。

- 数年前の嫌な体験を突然思い出してパニックになる(フラッシュバック)

- 太鼓の音や服のタグのチクチク感などの特定の感覚に強い拒否感を示す(感覚過敏)

- 消しゴムで強くこすり過ぎて紙が破れる(発達性協調運動症)

- 枠内におさまるように文字を書けない(発達性強調運動症)

このような行動は自閉スペクトラム症の特徴的な行動だと言えるでしょう。[6]

ADOS‐2の結果

ADOS‐2の結果は「ADOS-2 診断分類」により評価されます(表1)。

モジュール1(31ヶ月以上)〜モジュール4(青年後期〜成人)の評価は「自閉症」「自閉症スペクトラム」「非自閉症スペクトラム」の3段階です。

乳幼児モジュール(12ヶ月以上〜30ヶ月)は「懸念の程度」で評価され「中度〜重度の懸念」「軽度〜中度の懸念」「ごくわずかな懸念〜懸念なし」に分かれています。[7]

ただし、診断の確定には医師の診察が必要です。

| モジュール1~4 | 乳幼児モジュール |

| ADOS‐2 診断分類 | ADOS‐2 懸念の程度 |

| 自閉症 | 中度~重度の懸念 |

| 自閉症スペクトラム | 軽度~中度の懸念 |

| 非自閉症スペクトラム | ごくわずかな懸念~懸念なし |

図から分かるのは「発達障害の度合いにより、自閉症と自閉スペクトラム症が区別される」ということです。

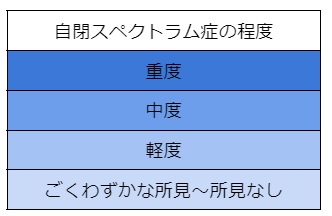

自閉スペクトラム症では、症状の軽い状態から重い状態までをまとめて「自閉スペクトラム症」と呼んでいます(図1)。[9]

ここでは「表1、図1ともに上に向かうほど発達障害の傾向が強くなる」と理解しておきましょう。

引用:自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_19/_pdf/-char/ja)

ADOS-2 比較得点

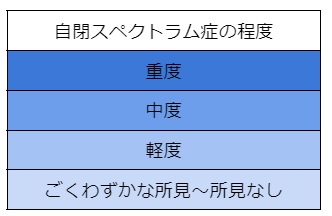

ADOS-2 比較得点とは、自閉スペクトラム症の重症度の評価です。

モジュール1(31ヶ月以上)〜モジュール3(子ども・青年前期)を対象に、同じ年齢や言語水準の自閉スペクトラム症の子どもと症状を比較したものです。

比較得点は1〜10で表され「ごくわずかな所見〜所見なし」「軽度」「中度」「重度」の4段階で評価されます(表2)。

ADOS‐2の活用方法

ADOS-2の活用方法として、以下の4つが挙げられます

- 精度の高い診断に役立てる

- 早期診断につなげる

- 支援計画を立てる

- 症状の変化を把握する

ひとつずつ解説します

精度の高い診断に役立てる

ADOS-2はADI-Rと合わせて使うことで、より高い精度で診断できるようになります。

ADOS-2が「現在の状態」を評価する検査であるのに対し、ADI-Rが注目するのは「過去の状態」です。

つまり、ふたつの検査を組み合わせることで、検査の信頼性を高められるでしょう。[10]

早期診断につなげる

ADOS‐2は、自閉スペクトラム症の早期診断に役立ちます。

自閉スペクトラム症は幼い時期の診断が難しい疾患です。

とくに乳幼児期では、前兆があっても診断がつきにくい子どもの割合が高いとされています。[11]

そこで12ヶ月以上を対象とするADOS‐2を活用すると、乳幼児の時点で自閉スペクトラム症の可能性を把握できます。

自閉スペクトラム症のリスクを持つ子どもを注意深く経過観察することで、適切な早期診断や早期治療につなげられるでしょう。

支援計画を立てる

ADOS-2は支援計画を立てる際にも役立ちます。

ふだんの生活における行動の特徴が明らかになるため、本人がどのようなことで困っているのかを把握できます。

「ADI-R」と組み合わせて使うのもよいでしょう。

ADI-Rで分かるのは、自閉スペクトラム症の人に「周囲が感じている困り感」です。

ふたつの結果を合わせることで、「本人が困っていること」と「周囲が困っていること」を客観的に把握できます。

そのため、本人が適応しやすく周囲もサポートしやすい方法について考えられ、より役立つ支援に活かせるでしょう。[12]

症状の変化を把握する

ADOS-2では、自閉スペクトラム症の重症度を明らかにできます。

現在の重症度を確認することで、どの程度の支援が必要か(集団の中での配慮でよいのか、個別的な対応が必要なのか)について考えられます。

また、成長や治療による症状の変化についても確認できます。

ADOS-2の注意点

ADOS-2の診断評価は、本人や周囲の人が特性を理解し、よりよい支援を受けるための検査です。

子どもが幼い時期に自閉スペクトラム症を指摘されるほど、保護者や周囲の動揺は大きくなります。[13]

しかし、自閉スペクトラム症は親のせいでも誰のせいでもありません。

「普通」になることにこだわったり、自己否定的になって孤独を深めたりしないように注意しましょう。[14]

つらい気持ちに押しつぶされそうになったら、医療者や発達障害者支援センターに相談してくださいね。

ADOS‐2で明らかになった強みに光を当て、本人がのびのびと過ごせる環境作りに活かしましょう。

相談する第一歩を踏み出すことが大切です

まとめ

ADOS‐2は、自閉スペクトラム症の診断・評価や重症度の測定をする検査です。

対象は生後12ヶ月の乳幼児から成人で、幅広い年齢層で使用できます。

ADI-Rと併用することで、より精度の高い診断や本人に合った支援に活かせるでしょう。

子どもが幼い時期に自閉スペクトラム症と診断されるほど、受け入れたくない気持ちが強くなるかもしれません。

しかし、自閉スペクトラム症は誰のせいでもありません。

自分を責めたり子どもを否定したりする気持ちに悩んだときは、医療者や発達障害者支援センターに相談してくださいね。

ADOS‐2で明らかになった強みを活かし、本人がより輝ける環境を探していきましょう。

参考文献

[1]ADI-R と ADOS-2、CARS2 C.研究結果 1.ASD の診断尺度

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/182091/201817011A_upload/201817011A0011.pdf

[2]自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解 1.主症状 2)言語・コミュニケーションの障害https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_19/_pdf/-char/ja

[3]自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解 1)社会性の障害https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_19/_pdf/-char/ja

[4]認定こども園における自閉スペクトラム症児に対する社会的遊びの支援 Ⅰ.問題の所在と目的https://www.jstage.jst.go.jp/article/japanacademyofas/15/2/15_25/_pdf

[5]自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解 診断と臨床像 1.主徴候 3 )興味の限局と常同的・反復的行動https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_19/_pdf

[6]自閉症の診断と治療 3. ASD の臨床的特徴 ④限定された興味,常同行動 ⑤フラッシュバック ⑥発達性協調運動障害の併存

[7]ADI-R と ADOS-2、CARS2 C.研究結果 1.ASD の診断尺度

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/2091/201817011A_upload/201817011A0011.pdf

[8]金子書房

https://www.kanekoshobo.co.jp/book/b200309.html

[9]自閉スペクトラム症(ASD)の特性理解 ASD 概念の変遷https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_19/_pdf/-char/ja

[10]心理学的見方から ASDのアセスメント・ツール ②診断・評価用アセスメント・ツール

https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2017/10/67-9-12.pdf

[11]発達障害のある子どもへの早期発見・早期支援の現状と課題 はじめにhttps://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8211157&contentNo=1

[12]心理学的見方から ASDのアセスメント・ツール ②診断・評価用アセスメント・ツールhttps://psych.or.jp/wp-content/uploads/2017/10/67-9-12.pdf

[13]発達障害のある子どもへの早期発見・早期支援の現状と課題 はじめにhttps://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8211157&contentNo=1

[14]自閉スペクトラム症と児童精神科医療 Ⅲ 児童精神科医療の役割 A 診断https://www.jstage.jst.go.jp/article/shinshumedj/64/6/64_329/_pdf/-char/ja