ストレスに関する心理検査(S-H式レジリエンス検査・CISS日本語版・J-SACLストレステスト)

この記事は検査の内容を含むため、

結果に影響を与える可能性があります。

検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。

ストレスに関する心理検査とは

ストレスに関する心理検査は、心の病気になる前の段階で大きなストレスを感じている人を見つけ、適切な指導につなげるのが目的です。[1]

あくまでもストレスが高い人を見つけて心の病気を防ぐための検査であり、うつ病をはじめとした心の病気を診断するものではありません。

今回はS-H式レジリエンス検査、CISS日本語版、J-SACLストレステストについて解説します。

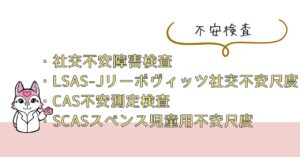

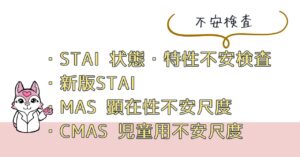

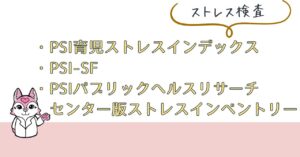

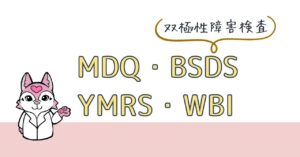

ストレスに関する他の心理検査についてはこちらをご覧ください。

S-H式レジリエンス検査

S₋Hレジリエンス検査は、ストレスから立ち直る力を知る心理検査です。

レジリエンスとは、ストレスに立ち向かう力やダメージを受けたときに立ち直ろうとする力を指します。「逆境を跳ね返して生き抜く力」や「回復力」「しなやかさ」とも定義されるものです。[2]

S-H式レジリエンス検査の対象は高校生から社会人で、検査では以下のようなことを明らかにします。[3]

- 本人の問題解決能力の程度

- 問題解決能力や協調性の度合い

- 本人の実際の行動と考え方の傾向

- 本人が感じている周囲の支援や協力の度合い

- 総合的に判定された本人のレジリエンス水準

検査は10分程度という短時間で実施でき、数分程度で自己判定できる簡単な採点方法が採用されています。

S-H式レジリエンス検査の結果を活用できる場面は以下のとおりです。

- 採用

- 配置転換

- 就職指導

- 進学指導

文系・理系を問わず事業所や大学、高校などで利用されるよう開発されたため、幅広い場面での活用が可能となります。

あなたにストレスから立ち直る力がどのくらいあるのか

知っておくことでストレスへの対処法が変わりますね!

検査内容

S-H式レジリエンス検査は「パート1」と「パート2」に分かれています。[4]

パート1は27個の質問によって構成され、以下3つの感じ方によるレジリエンス測定(ストレスやダメージから立ち直る力の測定)が可能です。[2]

- 自己効力感:問題を解決する力

- 社会性:他者との親和性や協調性

- ソーシャルサ ポート:家族や友人、同僚など周囲の支援や協力

パート2は8個の質問から構成され、以下の2群に分かれています。

■1群

・協力関係

・問題解決への態度

・職場での感情統制

・仕事に対するチャレンジ精神

■2群

・自己開示

・積極的思考

・社会的関係の維持

・能力・業績の自己評価

パート2で評価されるのは、以下2つの関係性(積極的であるか消極的であるか)です。

・現在の考え:自分の考えや意見を心の中で明確にしようとする性質

・現在の行動:行動し、実践しようとする性質

結果

S-H式レジリエンス検査では、パート1とパート2の検査結果をそれぞれ判定します。

パート1は135点満点で、点数が高いほどレジリエンスが高い状態(ストレスに立ち向かう力がある状態)であると判定されます。 [2]

具体的な判定基準は以下のとおりです。

■低い

男性:94点以下

女性:97点以下

■普通

男性:95〜107点

女性:98〜109点

■高い

男性:108点以上

女性:110点以上

パート2の判定は以下の4通りです。

- Ⅰ:考えと行動がともに積極的

- Ⅱ:考えは積極的だが行動は消極的

- Ⅲ:考えは消極的だが行動は積極的

- Ⅳ:考えと行動がともに消極的

レジリエンスの高低は、以下の順番で判断されます。

■1群

(レジリエンスが高い)Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ(レジリエンスが低い)

■2群

(レジリエンスが高い)Ⅰ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅳ(レジリエンスが低い)

CISS日本語版

CISS日本語版(以下CISS)は18歳以上を対象としてストレスへの対処行動を評価し、心身の健康に役立てるための心理検査です。[5]

CISSでは、自分がどのようなストレス対処方法を多用しているのかを理解しながら、さまざまなストレス対処の選択肢があることに気づくきっかけになります。

CISSは対象者の課題や病気などがストレスへの対処行動と関係しているかを確認し、治療や指導、援助に活かすことが可能です。

活用場面として、以下が挙げられます。

■企業・各種団体

・メンタルヘルス研修

・社員のストレス対処行動の把握

■医療・看護・福祉/カウンセリング

・患者の治療や介入方針の参考資料

・患者のより健全なストレス対処行動の獲得

・継続利用により患者のストレス対処行動の変化を把握

■スポーツ

・選手のパフォーマンス向上

検査の結果を振り返りながらひとつの対処方法への依存を減らし、他の対処方法の利用を増やすことでストレスの対処行動を見直していけるのです。

ストレスの多い世の中ですからね…

対処しないと心が疲れちゃいます💦

検査内容

48項目の質問に「まったくない」から「非常に多くある」の5段階で評価します。

10分程度で回答でき、5分程度で自己採点できる簡便さが特徴です。

CISSは以下3つの基本尺度から構成されます。

回避優先対処は「気分転換」と「対人的な気晴らし」という2つの下位尺度に分けられます。[6][7]

①課題優先対処(16項目)

例:「行動を起こす前に問題を分析する」「状況を掌握する」「優先順位をつける」など

②情動優先対処(16項目)

例:「先延ばしにしたことで自分を責める」「ひどく動揺する」「腹を立てる」など

③回避優先対処(16項目)

例:「よかった頃のことを考える」「散歩に出かける」など

(1)気分転換(回避優先行動の下位尺度、8項目)

例:「何か買い物をする」「寝ようとする」など

(2)対人的な気晴らし(回避優先行動の下位尺度、5項目)

例:「友達に電話する」「特別な人と一緒に過ごす」など

結果

CISSの5つの尺度(基本尺度は3つ、下位尺度2つ)から把握できるのは、ストレスを受けたときに取りやすい行動の傾向です。[7]

各尺度の得点は16〜80点の範囲であり、得点が高いほどそのストレス対処行動をとりやすいことを示しています。[8]

それぞれの対処行動の傾向は以下のとおりです。[8][9]

■課題優先対処(Task))

解決のために直接問題に直面したり、課題による影響を最小限で収まるように対処したりする

例)状況を把握して計画的に行動し、ストレス状況に対する解決法を考え対策を取る

■情動優先対処(Emotion)

ストレスを受けたときに感情的な反応が出やすく、希望的観測を持ったり自分の世界に没頭したりする

例)不安や緊張、自己非難や感情の発散などによる対処方法を取る

■回避優先対処(Avoidance)

他者からの助けによってストレスを回避しようとしたり、代わりの事柄で気を紛らわせたりする

例)別の作業に没頭する(気分転換)

友人や家族などの助けを借りる(対人的な気晴らし)

J-SACLストレステスト

J-SACストレステスト(以下J-SACL)は、ストレスによる行動の変化や身体症状が生じる前の段階で、気持ちが発しているサイン(重圧感や嫌悪感など)をとらえる心理検査です。

本人をとりまく物理的・心理的・社会的環境がストレスになっているかどうかを知り、対策をたてるときに役立ちます。[10][11]

対象年齢は中学生以上で、以下のような特徴から簡単に実施できる検査です。

- 5~6分程度の所要時間で気軽に実施できる

- 実施に特別な条件設定がなく、時間や場所を問わず実施できる

- 採点への条件(例:採点評価に熟練した者が採点する)がなく簡単に採点できる

J-SACLは日本人の心理・社会的環境を反映できるように作成されており、ストレスだけではなく「生き生きと働くことができた」といった覚醒感についても知ることができます。[12]

検査内容

J-SACLの回答は以下の4段階による評価です。

- 当てはまらない=₋1

- わからない=0

- だいたい当てはまる=1

- ぴったり当てはまる=2

ストレス因子(得点範囲:₋26~28)と覚醒因子(得点範囲:₋17~19)のふたつの因子で構成され、得点が高いほどその情動が強くなります。[13]

覚醒因子とは、個人が置かれている物理的・社会心理的状況により、自律神経系の活動を中心にどのような身体活動が表れているのかを指します。[13]

覚醒因子の得点が高いほど、感情に対する行動を起こしやすい状態です。

結果

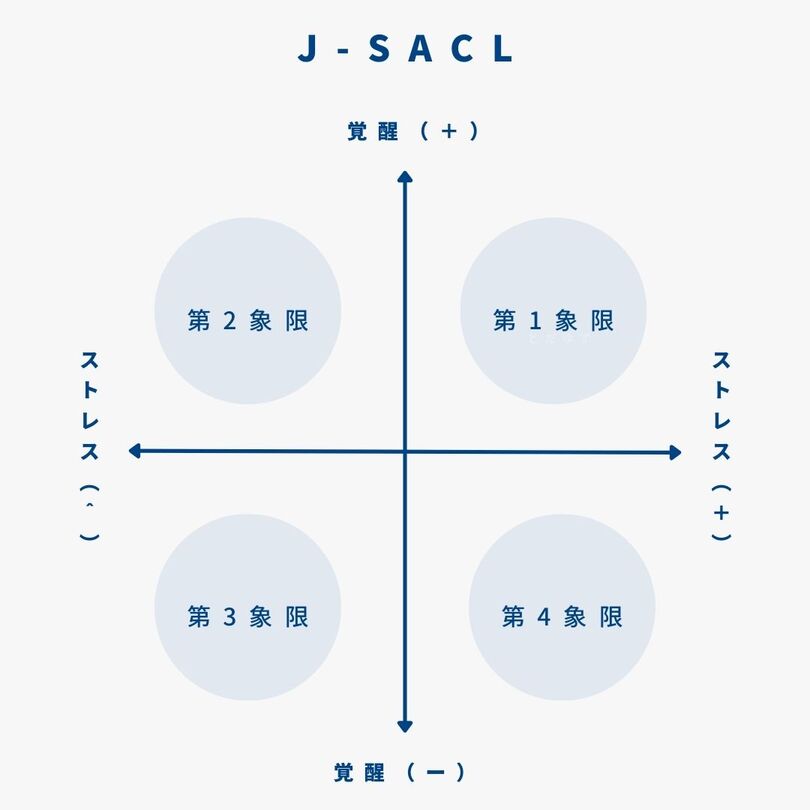

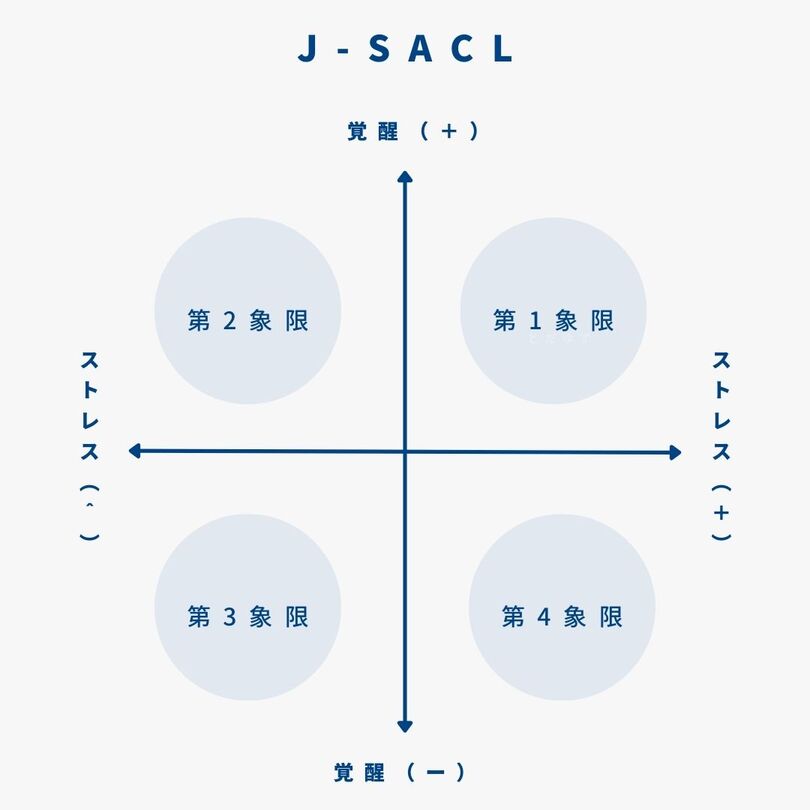

J-SACLの結果は、ストレス因子と覚醒因子の2軸で評価され、以下の4現象に分かれます。[12]

■第1象限

・ストレス因子、覚醒因子ともに正(+)である

・何事も嫌になっており倦怠感があるが、頭は冴えていてぴりぴりした状態である

■第2象限

・ストレス因子が負(-)で覚醒因子が正である

・機嫌がよく生き生きと活気に満ちており、ストレス疾患とはもっとも縁の遠い状態である

■第3象限

・ストレス因子、覚醒因子ともに負である

・イライラ感や不機嫌さはとくにないが、だるい感じや何もしたくないといった倦怠感がある

■第4象限

・ストレス因子が正で覚醒因子が負である

・イライラ感や重圧感が強く考えがまとまらない状態であり、ストレス疾患の危険性がある

まとめ

ストレスに関する検査は、病気になる前の段階で強いストレスに悩む人を見つける検査です。

病気になる前に本人と医師、相談機関をつなげたり、状況を改善するのが目的であり「ストレスが高いと判定された=心の病気である」というわけではありません。

ストレスが高いと判定された場合は「今の環境が合っていない」「少し休息が必要」という心と身体からのSOSです。

ストレス源となっているもの(例:働き方や人間関係)を見直し、病気になる前に対策を立てましょう。

おおかみこころのクリニックでは、ストレスに悩む方の心と身体をラクにするお手伝いをしています。ぜひお気軽にご相談ください。

【参考文献】

[1]身近な人がうつかなと思ったら読む本|和田秀樹 小学館

[2]リワーク支援における 「S-H式レジリエンス検査」を用いた効果の測定と分析

https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/p8ocur00000088ig-att/vr26_essay19.pdf

[3]サクセス・ベル株式会社

https://www.saccess55.co.jp/kobetu/detail/resilience.html

[4]福岡心理テストセンター|S-H式レジリエンス検査

[5]千葉テストセンター心理検査専門所

https://www.chibatc.co.jp/cgi/web/index.cgi?c=catalogue-zoom&pk=185

[6]福岡心理テストセンター|CISS 日本語版(ストレス状況対処行動尺度)

[7]千葉テストセンター心理検査専門所

https://www.chibatc.co.jp/cgi/web/index.cgi?c=catalogue-zoom&pk=185

[8]厚生労働省科学研究成果データベース

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2010/103101/201027072A/201027072A0009.pdf

[9]看護師の個人特性とストレス状況対処行動,注意・確認行動についての検討

http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/kango/files/2016/03/nakamura.pdf

[10]サクセス・ベル株式会社

https://www.saccess55.co.jp/kobetu/detail/j-sacl.html

[11]教育評価研究所

[12]林業労働者が作業や環境から受ける精神的ストレスの程度

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfes/32/1/32_32.33/_pdf

[13]精神科における職場環境ストレッサーと精神科看護師のSense of Coherence(首尾一貫感覚)及び感情関連要因に関する検討