バウムテストはどんな性格検査?検査方法や結果の解釈について解説

この記事は検査の内容を含むため、

結果に影響を与える可能性があります。

検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。

バウムテストとは性格検査の一つで、投影法に分類されます。

性格検査とは、検査を受ける人の欲求、態度、情緒、性格などを調べる検査です。投影法では、抽象的な質問や課題を与えて、検査を受ける人の無意識の特徴を調べます。[1]

今回はバウムテストの方法、結果の解釈などについて解説します。

バウムテストに関する情報があると、結果が左右されてしまい、正確に検査できない可能性があります。検査を受けるときは、何も調べないまま受けてみてくださいね。

先に情報を見てしまうと意識してしまい、結果が変わることが考えられてしまうのです。

バウムテストの概要

バウムテストとは、スイスの心理学者であるカール・コッホが生み出した、投影法による性格検査です。[2]

検査を受ける人に紙と鉛筆を渡して、実のなる木を描いてもらいます。[1]

投影法には他にもロールシャッハテスト、P-Fスタディ(絵画欲求不満テスト)、TAT(主観統覚検査)などがあります。[1]

バウムテストは、検査方法が簡単であるため、教育現場や臨床現場で多く用いられています。簡単であるがゆえに、バウムテストの経験が足りない検査者が解釈をすると、間違った評定をしてしまうため、気をつけなければなりません。[3]

バウムテストをより有効に活用するためには、検査者が主観的ではなく客観的に解釈することが重要です。[3]

バウムテストの目的

バウムテストは、検査を受ける人の気づいていない一面を知ることを目的としています。

バウムテストを含む投影法は、検査を受ける人に抽象的な図版などを見せて、感じたことを回答してもらう方法です。検査を受ける人の無意識レベルの深層心理を理解するのに、適しています。[1]

新たな自分に気づくきっかけになりますね!

性格検査にはもうひとつ「質問紙法」があります。これは体や心の状態についての質問が書かれた用紙に、あてはまる答えを記入してもらう方法です。質問紙法では、検査を受ける人の「人格」「態度」「行動上の特徴」「心の健康状態」を客観的に捉えることができます。[1]

バウムテストは質問紙法と比べて、言葉では表現できない内面の部分を理解するのに向いているでしょう。

バウムテストの方法

バウムテストでは、まず検査を受ける人に、A4の白い画用紙・4Bの鉛筆、消しゴムを渡します。そして検査者が「実のなる木を描いて下さい」と指示したら、木を描いていくだけです。

描いた木が不自然だったり、十分に描けていなかったりする場合は、何度もテストを繰り返します。その場合は「前に描いたのとは違う実のなる木を、もう一度描いて下さい」と指示します。[2]

検査者は「実のなる木を描いてください」と指示しますが、何の木か、どんな実なのか、どう描くのかは指定しません。どんな木を描くかの判断は、検査を受ける人自身にゆだねられます。[1]

バウムテストの適用年齢は幅広く、子ども(3歳程度)から高齢者まで検査可能とされています。[3]

木の絵を描くだけなので、幅広い年齢層に適応します♪

バウムテストの結果の解釈

コッホはバウムテストの解釈について、以下の3つを挙げています。[2]

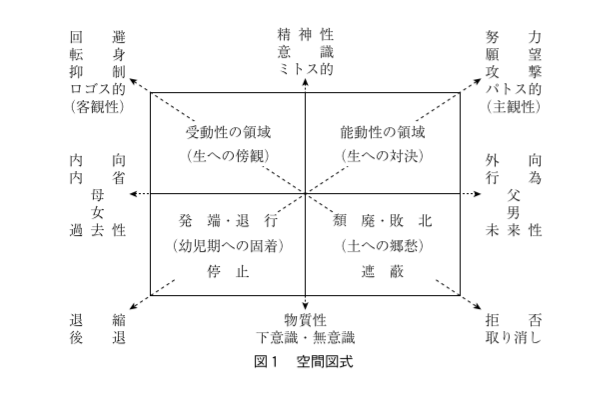

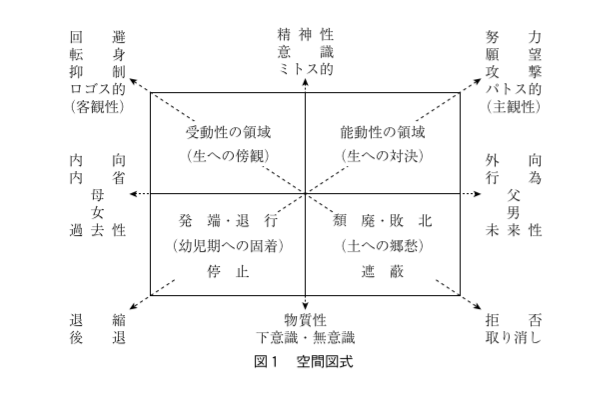

空間象徴

空間象徴では、木が紙のどの位置に、どのような方向に向けて描かれたかに着目していきます。そこから、検査を受ける人の生活における位置づけ、対人関係における在り方を推測できるのです。

バウムテストの結果の解釈には、グリュンワルドの空間図式(図1)が取り入れられています。

引用:バウムテストの臨床的診断に関する研究

伊東(2006)によると、不登校の学生が描いた木の位置は、右下や左上に偏っていました。右下や左上に位置することは「自分を否定すること」「学校での自分の居場所がないこと」を表すと示されています。[2]

形態分析

形態分析では、描かれた木の形を分析します。精神疾患がある人が描いたものには、以下のような特徴がありました。[2]

| 木の特徴 | 想定される結果 |

|---|---|

| 木が紙からはみ出している | 感情をコントロールできにくい傾向がある |

| 枝が切り取られている | 心の中に自分の欲求を抑えている |

| 枝が交差している | 心の中で葛藤状態に陥っている |

| 切り株が描かれている | 今までに非常にショックを受ける出来事があった |

| 地面に葉が落ちている | 感情をすぐに発散させる傾向がある |

| 地面に実が落ちている | 今までに犠牲にしたことや諦めたことがある |

| 地平線が円形になっている | 自分は一人だという孤独感が強い |

| 地平線が斜めになっている | すぐに人に不信感を抱きやすい |

木の形でいろいろな無意識の特徴が分析できます

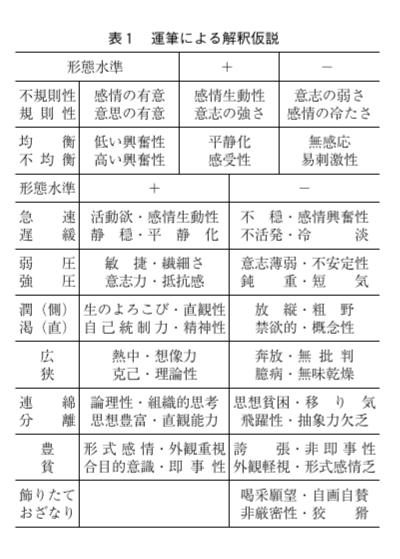

動態分析

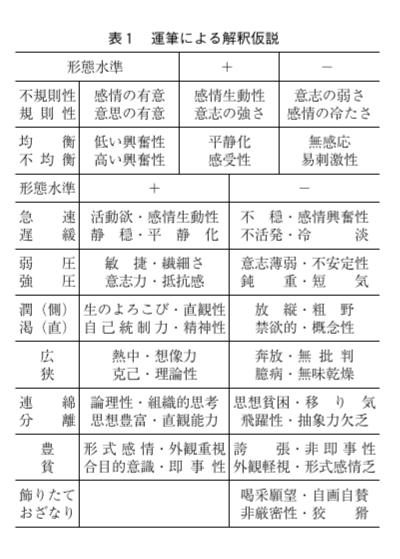

動態分析では、鉛筆の動きを観察します。同じ形の木でも、描く人物の性格によって鉛筆の動きが異なるため、その違いから描いた人物の性格を読みとることができるのです。

表1のような解釈仮説適用の表を参考にして、分析をおこなう場合があります。

引用:バウムテストの臨床的診断に関する研究

熊谷ら(1994)がおこなった研究では「うつ病患者が描いた木は抑うつ的で生気に欠けており、不安定な印象である」という結果が示されました。枝には広がりや伸びがなく、萎縮したものが多かったとされています。[4]

バウムテストの注意点

バウムテストを受けるにあたって、注意点が3つあります。

- 評価方法は検査者の主観に頼るものが多い

- 二回受けると、より深層心理にたどり着ける

- 不安感や抵抗感を招くことがある

1つめは、バウムテストの評価方法は検査者の主観に頼るものが多いということです。検査方法は簡単ですが、検査者のバウムテスト経験が足りないと、間違った評価をする可能性があります。[3]

2つめは、バウムテストを1回受けただけでは、深層心理に到達するのは難しいということです。一谷(1992)は検査を2回受ける「2枚実施方法」を検討したところ、1枚だけでは不安定さが伺われ、1枚目だけでの解釈には限界があると示しました。[5]同じ被検者が再テストを繰り返すと、より深層心理にたどり着けると考えられています。

3つめは、不安感や抵抗感を招くことがあるということです。バウムテストでは、描き手に判断をゆだねて、指示をあまり出さないまま進めていきます。検査を受ける人の様子次第では、検査を中止すべきケースがあるでしょう。[1]

まとめ

バウムテストは、深層心理を描いた木の特徴から分析する検査です。

バウムテストに関する知識があると結果が左右されてしまうため、検査を受けるときは、何も調べないまま受けてみてください。

おおかみこころのクリニックでは、心理検査を実施しています。バウムテストを受けてみたいという方は、ぜひ一度お問い合わせください。

【参考文献】

[1]面白いほどよくわかる!臨床心理学

https://amzn.asia/d/bonNkMY

[2]バウムテストの臨床的診断に関する研究

https://kiui.repo.nii.ac.jp/record/1059/files/KJ00009356759.pdf

[3]我が国におけるバウムテスト研究の変遷と展望

https://core.ac.uk/download/pdf/236178307.pdf

[4]精神科受診患者のバウムテストーいわゆるうつ病とヒステリーの描画特徴ー

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/34/Abs/34_KJ00001593083/_pdf/-char/ja

[5]日本におけるバウムテストに関する研究の概観と文献目録

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcp/30/2/30_65/_pdf/-char/ja