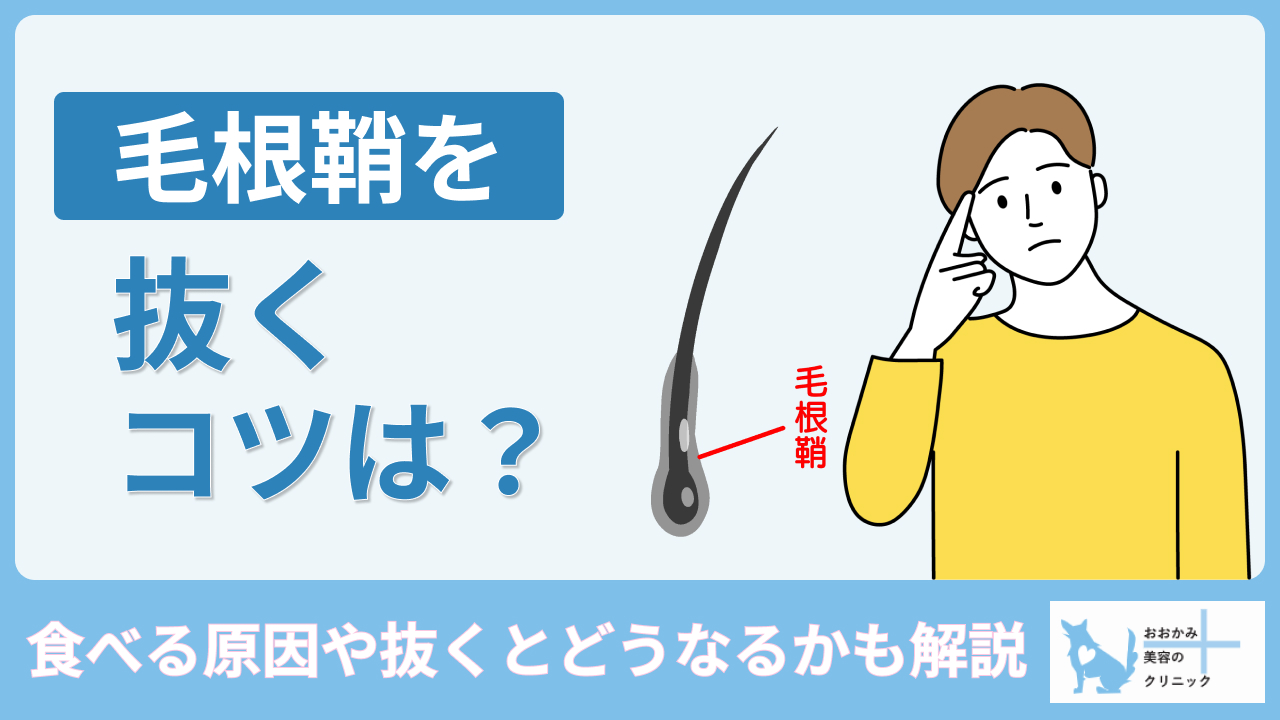

抜けた髪の毛や体毛の根元を見ると、半透明で楕円形をしたものが付着していると思います。

これは、「毛根鞘(もうこんしょう)」と呼ばれる、毛の成長に関わる大切な組織です。

この記事では、毛根鞘を抜くコツや役割について詳しく解説していきます。

また、毛根鞘を食べてしまう病気についても紹介するので、毛根鞘の理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。

大村アラン先生メッセージ

おおかみ美容のクリニックで技術指導顧問を務めております、医師の大村亞蘭です。

佐賀大学医学部を卒業後、これまで美容外科・美容皮膚科などで幅広い臨床経験を積み、医療の現場で一人ひとりの患者さまと向き合ってまいりました。 当院は「元気もキレイも叶えたい」という想いを大切に、まるで美容院に通うような気軽さで来ていただけるクリニックを目指しています。

「この治療を試してみたい」 「まずは気になる部分だけやってみたい」 「初めての美容医療で不安…安心して相談できる場所を探している」 そんなお気持ちに寄り添い、医学的根拠に基づいた安全で効果的な治療をご提案いたします。

経歴

- 佐賀大学医学部 卒業

- 久留米大学医学部附属病院

- 大手美容外科 院長/技術指導医

- 盛岡美容外科 院長

- 医療法人社団医新会 理事

- 吉祥寺アイビークリニック 院長

- おおかみ美容のクリニック 技術指導顧問

- 日比谷セントラルクリニック 技術指導顧問

- ビラビューティークリニック 院長/代表

資格

日本美容外科学会 会員

ボトックスビスタ® 認定医

ジュビダームビスタ® 認定医

ジュビダームビスタ®バイクロス 認定医

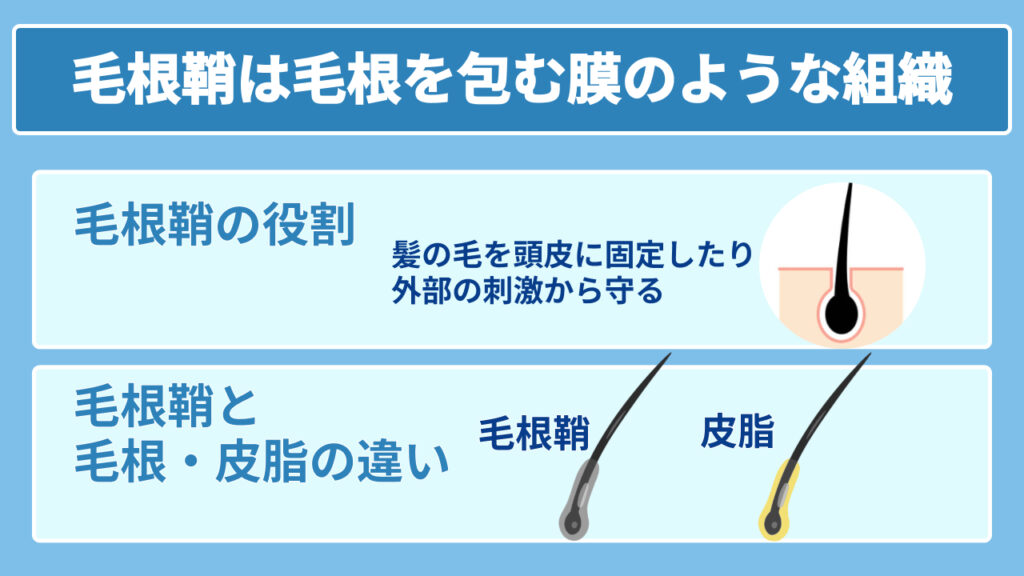

毛根鞘は毛根を包む膜のような組織

毛根鞘は、毛根の周辺にある透明なゼリー状をした組織のこと。

毛根を包み込むような筒状になっており、毛の周りを覆う膜のような組織です。

この毛根鞘の状態を見れば、頭皮と髪の毛の健康状態を図ることができます。

毛根鞘は髪の毛だけでなく体毛などにも必ず存在し、それぞれ毛を保護する役割を持っています。

毛根鞘の役割

毛根鞘には、髪の毛を頭皮に固定したり、外部の刺激から守るといった役割があります。

さらに、髪の毛の成長に必要な栄養を供給する機能にも関わるため、健康な髪の毛の育成に必要不可欠な組織です。

また、毛根鞘は大きく分けて「内毛根鞘」と「外毛根鞘」からなっています。

この2層構造により、髪の毛は健康的なヘアサイクルを保ち、毛穴も正常な状態を保つことができます。

内毛根鞘

「内毛根鞘(ないもうこんしょう)」は、髪の毛表面にあるキューティクルや、髪の太さ・癖などに関与しています。

内毛根鞘は、ハクスレー層・ヘンレ層・毛根鞘小皮(鞘小皮)の3層で構成されています。

ハクスレー層は髪の毛の強度や弾力に関係しており、ヘンレ層には毛根鞘の構造を強化する役割があります。

また、内毛根鞘小皮(鞘小皮)は髪の毛表面のキューティクルと絡み合うようにして、髪の毛の成長や固定を助ける役割があります。

内毛根鞘は、髪の毛が皮膚の中で健康に成長するための接着剤のような役割を持っています。

外毛根鞘

外毛根鞘は毛根鞘の最も外側の層で、皮膚と髪の毛をつなぐ役割があります。

弾力があってぷるぷるとした、半透明のゼリー状の組織で、皮膚と髪の毛をつなぐ「のり」のようなものです。

髪の毛の正常な成長のために必要な栄養素を供給したり、外的刺激から髪の毛をを守る役割を担っています。

毛根鞘と毛根・皮脂の違い

「毛根鞘」と「毛根」は名前が似ているため同じようなものと思われがちですが、実は全く別の組織です。

また、髪の毛を抜いたときに「毛根鞘」や「皮脂」は根元に付着している場合があります。

この章では、毛根鞘と毛根・皮脂それぞれの違いや特徴について解説します。

毛根との違い

毛根は髪の毛を作り成長させる「本体」であるのに対し、毛根鞘はその本体を覆う「接着剤」のようなものです。

また、毛根が髪の毛の生成に関わるのに対し、毛根鞘はその髪の毛を頭皮に固定する役割を担っています。

正常な毛根はふっくらと丸みを帯び、マッチの先のような形をしています。

皮脂との違い

髪の毛を抜いたときについてくる白い塊のようなものは、実は毛根鞘ではなく皮脂である場合もあります。

簡単な見分け型としては、触った時にベタベタするものが皮脂で、ベタつきがなければ毛根鞘です。

- 半透明でゼリー状

- 触ってもベタつかない

- 髪の毛を頭皮に固定し、外的刺激から守る役割がある

- 白く濁った塊

- 触るとベタベタする

- 髪の毛に付着している場合は皮脂分泌が過剰になっている場合がある

皮脂は本来「肌の天然保湿成分」といわれ、肌を守るために必要なものです。

しかし、皮脂の分泌が過剰になると、毛穴に詰まって抜け毛や薄毛の原因となることがあるため注意が必要です。

毛根鞘は抜くとどうなる?メリットとデメリット

髪の毛や体毛を抜いた際、根本に毛根鞘が付着していると、もう生えてこないのではないかと心配になるかもしれません。

実際には、毛穴の奥深くにある「毛母細胞」と言われる組織が残っていれば、再び生えてくるため心配いりません。

この毛母細胞は、通常の毛抜きで完全に取り除くことはできません。

では、毛根鞘を抜いたらどんなメリットがあるのか、以下で詳しく解説します。

毛根鞘を抜くメリット

毛根鞘を抜くことのメリットは、大きく2つに分けられます。

ひとつは、髪の毛の健康状態を図ることができること。

抜け毛や薄毛が気になっている場合に、毛根鞘をチェックすることで髪の毛の状態を知ることができます。

ふたつ目は、『ムダ毛の処理』をするときに得られるメリットです。

剃るよりもきれいな見た目になる

カミソリやシェーバーなどを使ってムダ毛を剃るよりも、毛抜きで根本から抜くことでよりきれいな見た目に仕上がります。

剃った場合は毛の断面が肌表面に残ってしまい、触るとザラザラした感触が残ってしまいます。

一方、毛抜きで抜いた場合はツルツルとした仕上がりになり、肌触りも良くなります。

新しく生えてくる毛が柔らかい可能性がある

繰り返し毛を抜いていると、次に生えてくる新しい毛が細く、柔らかくなることがあります。

これは、毛を抜いたときに毛根へダメージが加わり、一時的に毛の成長力が弱くなるためです。

また、次に生えてくるまでの期間が長くなり、ムダ毛処理の効果が持続する点も大きなメリットです。

毛根鞘を抜くデメリット

毛根鞘を抜くことには、様々なリスクが伴います。

最も多いトラブルが、「埋没毛(まいぼつもう)」です。

力任せに毛を抜いたりすると、毛穴に傷がつき変形してしまう場合があります。

毛穴が変形すると新しく生えてくるはずの毛が皮膚の外に出られず、皮膚の下に埋まったまま成長してしまうのが埋没毛です。

また、ポツポツとした赤い炎症や、膿んだ吹き出物が出る「毛嚢炎」のリスクも。

それ以外のデメリットについても詳しく見ていきましょう。

毛穴の内部に傷ができる場合がある

毛を抜くときに、毛根鞘だけでなく他の皮膚組織にもダメージを与え、毛穴の内部が傷ついてしまうことがあります。

特に、しっかりした太い毛を無理やり抜いたりすると、毛穴が大きく開いたり出血を伴うことも。

さらにこのようなことが繰り返し起こると、毛穴が目立つようになったり、色素沈着を引き起こす可能性があります。

皮膚に赤みが生じることも

また、毛根鞘は毛根を保護する組織であるため、強制的に抜いた場合に細菌感染や赤み、かゆみが出ることがあります。

毛を抜いた直後の痛みや皮膚の赤みについては、一時的なものであることがほとんどです。

これは、毛を抜くときに毛根鞘の周囲の神経や血管が刺激されるために起こります。

痛みや赤みを和らげる方法としては、アイシングが効果的です。

清潔な濡れタオルやガーゼで包んだ保冷剤などを使って、赤みが気になる部分を5〜10分程度冷やすようにしてください。

また、赤みや痒みなどの症状が長く続く場合は、炎症などのトラブルの可能性があるため、医師の診察を受けるようにしましょう。

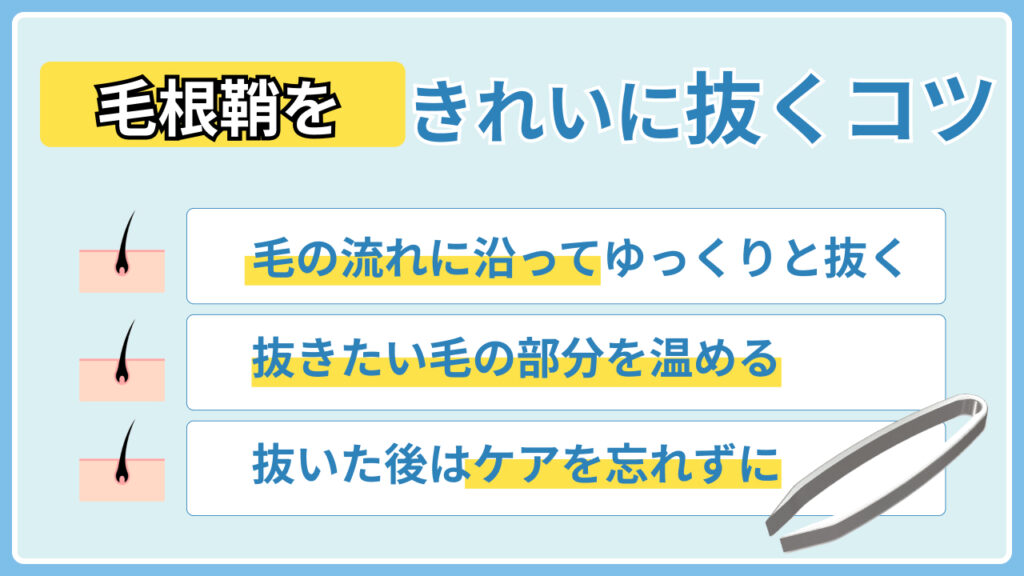

毛根鞘をきれいに抜くコツ

毛抜きでの処理は、どうしても肌へ負担をかけてしまうため、頻繁には行わないようにしましょう。

お手入れは最低でも2〜3週間は間を空け、なるべく同じところばかりを抜かないようにします。

この章では、なるべく毛穴にダメージを与えないよう、毛根鞘をきれいに抜くコツについて紹介します。

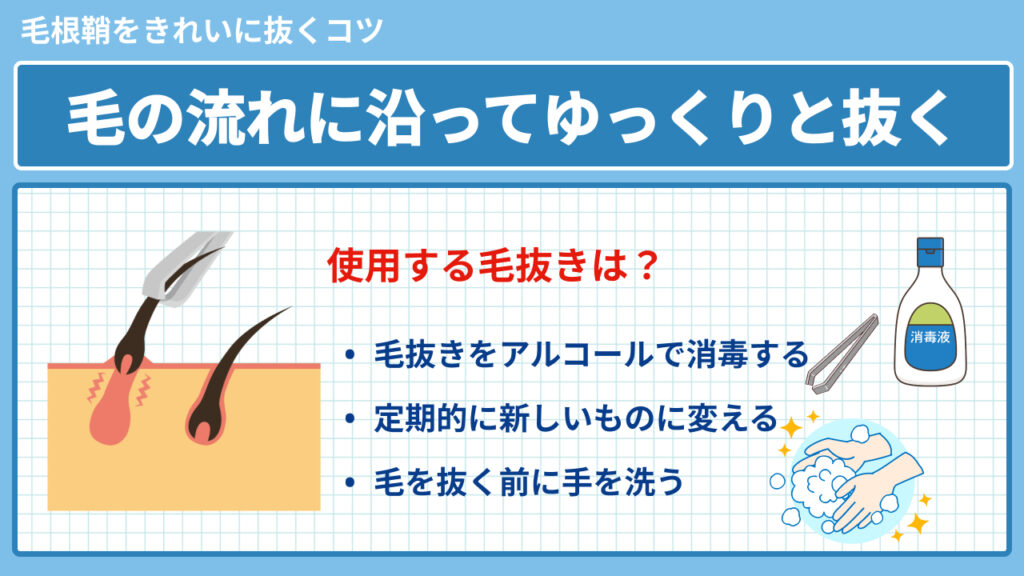

毛の流れに沿ってゆっくりと抜く

毛根鞘をきれいに抜くコツは、毛の流れに沿ってゆっくりと抜くことです。

毛流れに逆らって抜くと、毛根鞘や周囲の組織を傷つける原因となります。

勢いよく一気に抜かず、ゆっくりと抜くようにしましょう。

また、使用する毛抜きの清潔さもとても大切です。

- 毛抜きをアルコールで消毒する

- 定期的に新しいものに変える

- 毛を抜く前に手を洗う

不衛生な毛抜きを使用すると毛穴から雑菌が入り、炎症を起こす原因となることがあるため注意しましょう。

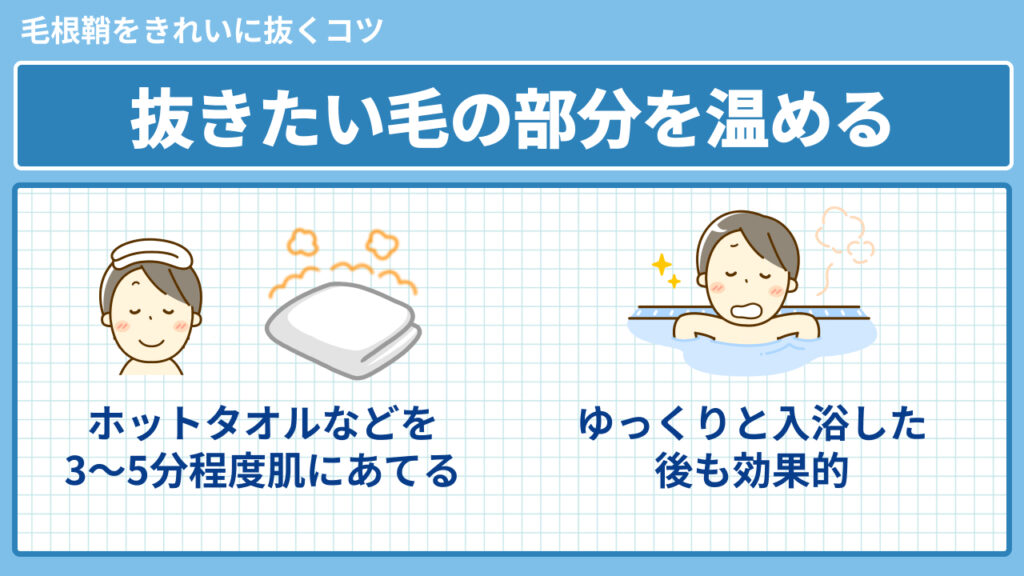

抜きたい毛の部分を温める

毛抜きで処理をする前に、抜きたい毛がある部分をを温めるのもおすすめです。

温めると毛穴が開くため、その部分の毛が抜きやすくなります。

毛根へのダメージも最小限に抑えることができるため、リスクの軽減にもつながります。

温めるときはホットタオルなどを肌にあて、3〜5分程度時間を置くようにしましょう。

抜いた後はケアを忘れずに

毛を抜いた後はアフターケアを忘れずに行いましょう。

- アイシングする

- 保湿クリームやローションなどを使用する

- 抗炎症作用のあるクリームを使用する

お手入れ後の毛穴は非常にデリケートな状態なため、そのままにしてしまうと肌荒れの原因にもなりかねません。

しっかりとアフターケアを行うことで、炎症などのトラブルを未然に防ぐことが大切です。

毛根鞘とAGAの関係性について

AGAとは「男性型脱毛症」のことを指します。

生え際や頭頂部の髪の毛が薄くなるのが特徴で、日本人男性の3人に1人はこのAGAと言われています。

毛根鞘はAGAの原因にはなりませんが、AGAの進行により影響を受けるでしょう。

この章ではAGAと毛根鞘の関係性について解説していきます。

毛根鞘はAGAの原因ではない

結論から言うと、毛根鞘がAGAを引き起こす原因になることはありません。

AGAは、男性ホルモンの影響によって引き起こされる進行性の脱毛症です。

そのため、毛根鞘を抜いたからといってAGAになるということはありません。

逆に、AGAが進行すると毛母細胞の働きが弱くなり、毛根鞘が形成されにくくなることがあります。

抜け毛に毛根鞘がない場合はAGAの可能性あり

自然に抜け落ちた髪の毛に毛根鞘がない場合、AGA発症の可能性があります。

AGAは、男性ホルモンの影響により髪の毛が十分な成長をする前に抜けてしまう病気です。

つまり、毛根鞘が発達しないうちに抜けてしまうため、抜けた髪の毛に付着しないというわけです。

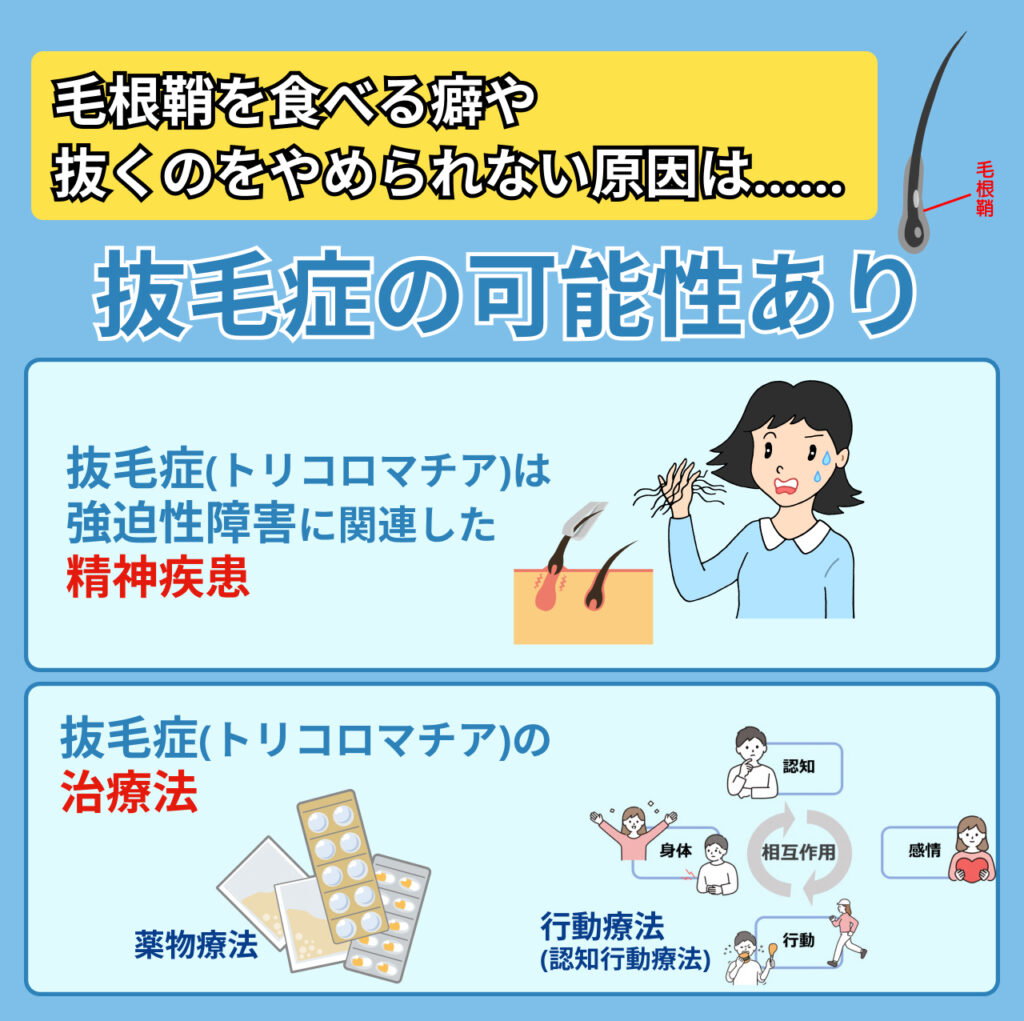

毛根鞘を食べる癖や抜くのをやめられない原因は抜毛症の可能性あり

髪の毛(毛根鞘)に関する病気の中に、「抜毛症(トリコロマチア)」があります。

その名前の通り髪の毛を抜いてしまう病気です。

ただの癖と思われがちですが、放置すると違う病気を併発する可能性もあるため、注意が必要です。

この章では、この抜毛症(トリコロマチア)の特徴や、治療法について解説します。

抜毛症(トリコロマチア)は強迫性障害に関連した精神疾患

抜毛症(トリコロマチア)は、強迫性障害という精神障害に関連した精神疾患です。

人口の約1~2%に見られる稀な病気で、そのうちの約90%が女性です。

思春期に強いストレスが原因で発症することが多いですが、最近では成人男性でも発症するケースが増えています。

強迫症は強い固定観念にとらわれ、自分ではコントロール出来ない不安を強く感じていることが多いです。

イライラしたり落ち込んだ時、ひたすら同じ行為を繰り返してしまうという特徴があります。

また、強迫性障害とうつ病を併発する場合もあります。

抜毛症は意識的に毛を抜くこともあれば、無意識に繰り返してしまうことも。

また、抜毛症の約30〜40パーセントの人が、抜いた毛を食べてしまう「食毛症」を合併することがわかっています。

食毛症で毛を飲み込むと、消化器系に重大な影響を及ぼすことがあるため、早急な治療が必要となります。

大村 アラン

大村 アラン抜毛症を発症した場合は、速やかに精神科や診療内科を受診しましょう。

また、毛を繰り返し抜くことで皮膚に異常があるなら、皮膚科の受診も必要になることがあります。

抜毛症(トリコロマチア)の治療法

抜毛症の治療は、「薬物療法」と「行動療法(認知行動療法)」によって行われます。

薬物療法は不安や抗うつ症状を軽減させるため、抗うつ剤等を使って行われます。

行動療法(認知行動療法)はいわゆる心理療法で、抜毛を誘発している考え方の癖を見つけ、修正・改善するようにします。

また、抜毛の行動を理解し、抜毛に代わる行動を意識的に行うようにして抑える方法(習慣逆転方)も効果的です。

毛根鞘のよくある質問・Q&A

まとめ

毛根鞘について詳しく紹介しました。

毛根鞘は、健康な髪の毛の育成にとても大切な組織です。

力任せに毛を抜くと、毛根鞘だけでなく周辺の組織にも傷がつき、炎症を起こすリスクが高まります。

本記事でご紹介したムダ毛ケアやアフターケアを徹底し、健やかな髪の毛や皮膚の状態を保つよう心がけましょう。