脂肪細胞を減らす方法を紹介します。

脂肪細胞は、体内のエネルギーを蓄える重要な細胞ですが、その数や大きさの変化は肥満や代謝異常と深く関係しています。

一般的に、脂肪細胞の数は思春期までにほぼ決定し、その後は主に大きさの増減によって体脂肪量が変化します。

しかし、近年の研究では、生活習慣やホルモン環境によって脂肪細胞の働きが変化しやすいことも明らかになっています。

本記事では、「脂肪細胞を減らす・小さく保つ」ための科学的なアプローチや、脂肪細胞の数が多い人の特徴、改善に向けた医療的な視点を詳しく解説します。

大村アラン先生メッセージ

おおかみ美容のクリニックで技術指導顧問を務めております、医師の大村亞蘭です。

佐賀大学医学部を卒業後、これまで美容外科・美容皮膚科などで幅広い臨床経験を積み、医療の現場で一人ひとりの患者さまと向き合ってまいりました。 当院は「元気もキレイも叶えたい」という想いを大切に、まるで美容院に通うような気軽さで来ていただけるクリニックを目指しています。

「この治療を試してみたい」 「まずは気になる部分だけやってみたい」 「初めての美容医療で不安…安心して相談できる場所を探している」 そんなお気持ちに寄り添い、医学的根拠に基づいた安全で効果的な治療をご提案いたします。

経歴

- 佐賀大学医学部 卒業

- 久留米大学医学部附属病院

- 大手美容外科 院長/技術指導医

- 盛岡美容外科 院長

- 医療法人社団医新会 理事

- 吉祥寺アイビークリニック 院長

- おおかみ美容のクリニック 技術指導顧問

- 日比谷セントラルクリニック 技術指導顧問

- ビラビューティークリニック 院長/代表

資格

日本美容外科学会 会員

ボトックスビスタ® 認定医

ジュビダームビスタ® 認定医

ジュビダームビスタ®バイクロス 認定医

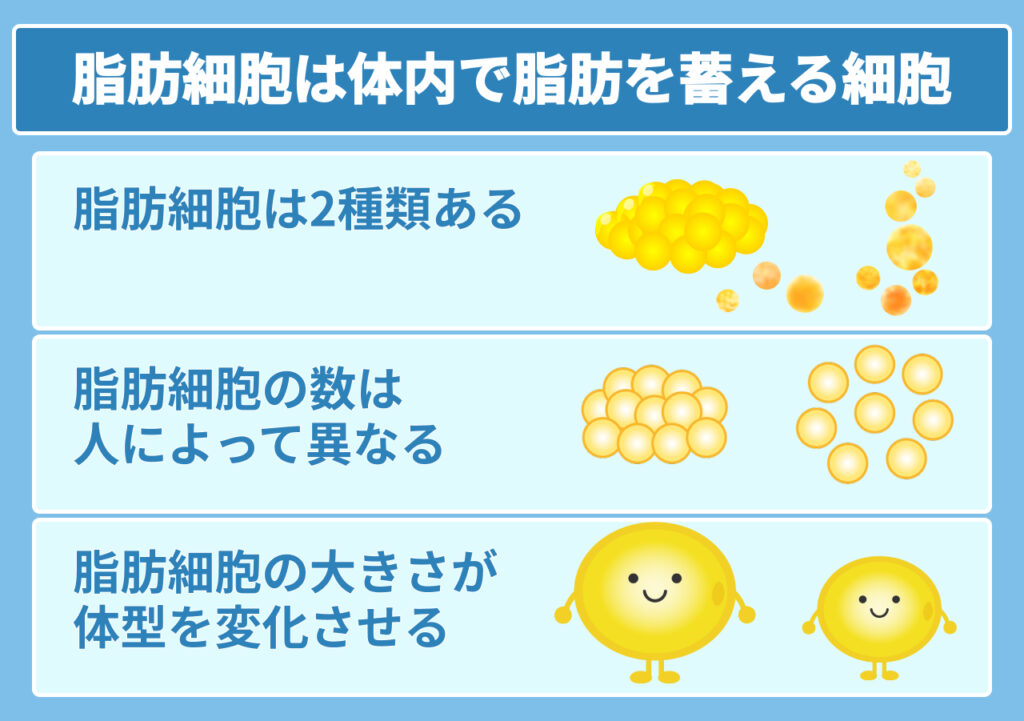

脂肪細胞は体内で脂肪を蓄える細胞

脂肪細胞は、体内でエネルギー源となる脂肪を蓄える重要な細胞です。

健康維持や体温調整に欠かせない一方で、増えすぎると肥満や生活習慣病の原因にもなることも。

脂肪細胞には白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類があり、それぞれ役割が異なります。

また、脂肪細胞の数は人によって差があり、同じ体重でも太りやすさや痩せやすさに影響します。

ここでは、脂肪細胞の基本的な仕組みと種類、そして個人差が生まれる理由について解説します。

脂肪細胞は2種類ある

脂肪細胞は大きく、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類に分類されます。

このうち、太る原因となるのは白色脂肪細胞です。

白色脂肪細胞は余分なエネルギーを脂肪として蓄える役割を持ち、皮下や内臓の周囲に多く存在します。

過剰に蓄積すると肥大化し、肥満やメタボリックシンドロームの要因となります。

一方、褐色脂肪細胞は脂肪を燃焼して熱を生み出す代謝型の脂肪細胞で、首や肩甲骨の周辺など限られた部位に存在します。

さらに近年では、白色脂肪細胞が刺激によって褐色脂肪細胞に似た働きを示すベージュ脂肪細胞(brite脂肪細胞)が発見され、脂肪燃焼メカニズムの新たな研究対象として注目されています。

脂肪細胞の数は人によって異なる

脂肪細胞の数(特に白色脂肪細胞)は、人によって大きく異なります。

一般的な成人ではおよそ300億個の脂肪細胞が存在しますが、肥満体型の人では400〜800億個に達することもあります。

これは、脂肪細胞が大きくなるだけでなく、過剰なエネルギー摂取が続くことで新たな脂肪細胞が生成されるためです。

脂肪細胞の数は、生後から思春期にかけてほぼ決定し、成人になってからは大きく変化しません。

成人が太る・痩せるといった体型の変化は、主に脂肪細胞の「数」ではなく「大きさ」の変化によるものです。

ただし、極端な肥満状態では成人でも脂肪細胞が増える可能性が指摘されています。

脂肪細胞の数は人それぞれであり、その差は成長期の栄養状態や生活習慣によって固定化される傾向があります。

脂肪細胞の大きさが体型を変化させる

脂肪細胞の大きさは、体型の変化を左右する大きな要因です。

余分なエネルギーが脂肪として蓄積されると脂肪細胞が膨らみ、見た目の体積が増します。

標準体型の脂肪細胞は約80μmほどですが、肥満になると140μm前後まで肥大することもあります。

逆に、運動や食事制限で脂肪が減ると細胞がしぼみ、体が引き締まります。

成人後の体型変化は脂肪細胞の数ではなく、大きさの変化によって起こるのが特徴です。

脂肪細胞の数が多い人の特徴

脂肪細胞の数は、人によって大きく異なります。

思春期までに形成される脂肪細胞の数が多い人ほど、脂肪を蓄える能力が高く、同じ食事量でも太りやすい傾向があります。

さらに、ホルモンバランスや食欲のコントロール機能にも関係しており、「食べすぎてしまう」「脂肪が落ちにくい」と感じる人は、脂肪細胞の性質が影響している可能性があります。

ここでは、脂肪細胞の数が多い人に見られる特徴と、太りやすさ・食欲との関係を解説します。

太りやすい体質の人

太りやすい体質の人は、脂肪細胞の数が多いことが主な原因とされています。

脂肪細胞の数が多いほど、体に脂肪を蓄える容量が大きくなり、同じ食事量でも脂肪が蓄積しやすくなります。

一度、増えた脂肪細胞は、通常のダイエットや運動では数そのものを減らすことができません。

脂肪を燃焼させて細胞を小さくすることは可能ですが、細胞の数は一生ほとんど変わらないのが特徴です。

脂肪細胞が増えやすいのは、胎児期・思春期・成人初期といった成長段階です。

これらの時期に高カロリーな食生活や急激な体重増加を経験すると、脂肪細胞の数が多いまま成人し、その後の体質に影響します。

また、幼少期から思春期にかけて太った経験がある人は、脂肪細胞が多い傾向にあり、痩せた後もリバウンドしやすい体質になることが知られています。

大村 アラン

大村 アラン太りやすい体質の根本には脂肪細胞の数の多さが関係しており、その形成には成長期の食生活や生活習慣が大きく関与しています。

食欲が抑えられない人

食欲が抑えられない原因には、ストレス・睡眠不足・ホルモン変動・栄養不足などが挙げられます。

ストレスで分泌されるコルチゾールは満足感を下げ、食べ過ぎを誘発。

睡眠不足になると、食欲を抑えるレプチンが減少し、逆に食欲を刺激するグレリンが増加します。

また、栄養バランスの乱れや無理なダイエット、女性では月経周期によるホルモンの影響も関係します。

これらの要因が重なると、脳が「満たされない」と感じて過食を引き起こすため、生活習慣の見直しと医療的サポートの併用が大切です。

脂肪細胞は自力で減らすことができる?

脂肪細胞は自力で減らすことはできず、食事や運動で減らせるのは細胞内の脂肪量だけです。

脂肪細胞の数は成長期に決まり、成人後はほとんど増減しないため、ダイエット後も元のサイズに戻ることがあります。

脂肪細胞の数を減らすには、脂肪吸引や脂肪冷却などの医療的施術が必要で、部分痩せやリバウンド防止に効果的です。

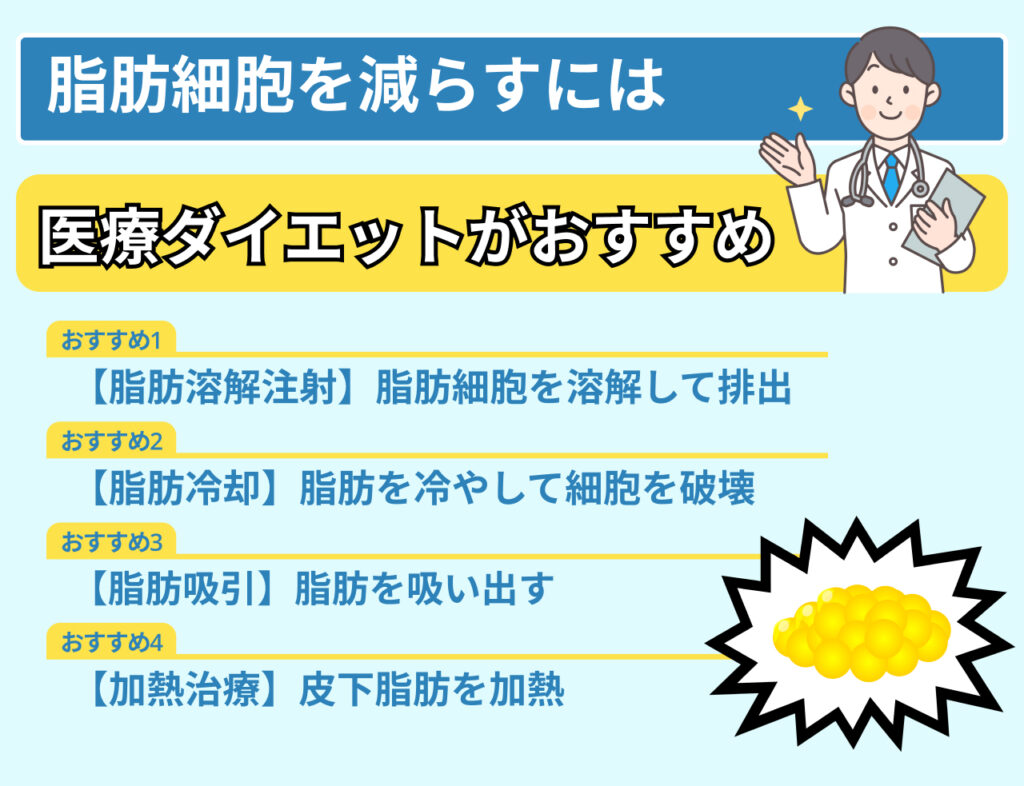

脂肪細胞を減らすには医療ダイエットがおすすめ

脂肪細胞の数を確実に減らしたい場合は、医療ダイエットによるアプローチが効果的です。

食事制限や運動では脂肪細胞を小さくすることしかできませんが、医療技術を使えば細胞そのものを除去・破壊することが可能に。

代表的な方法には、脂肪を溶かして体外に排出する脂肪溶解注射や、脂肪を冷却して自然に死滅させる脂肪冷却(クールスカルプティング)があります。

【脂肪溶解注射】脂肪細胞を溶解して排出

脂肪溶解注射は、薬剤で脂肪細胞を溶かして体外に排出する医療ダイエット法です。

メスを使わず、顔や二の腕などの部分痩せに効果的とされています。

施術時間が短くダウンタイムも少ないため、忙しい人にも向いています。

ただし、腫れや内出血などの副反応が出ることもあり、生活習慣の改善も併せて行うことが大切。

脂肪溶解注射は、ダイエットでは減らせない脂肪細胞を直接除去できるリバウンドしにくい部分痩せ法として注目されています。

【脂肪冷却】脂肪を冷やして細胞を破壊

脂肪冷却は、脂肪細胞を冷却して凍結させ、自然代謝で排出する医療美容の施術です。

メスや注射を使わず、痛みが少ない部分痩せが可能です。

1回の施術で約20〜25%の脂肪減少が期待でき、効果は2〜3ヶ月で最大に。

お腹や顔、二の腕など特定部位の部分痩せに適しています。

腫れや赤みなどの副作用は個人差があり、複数回の施術でより効果的に脂肪減少が可能です。

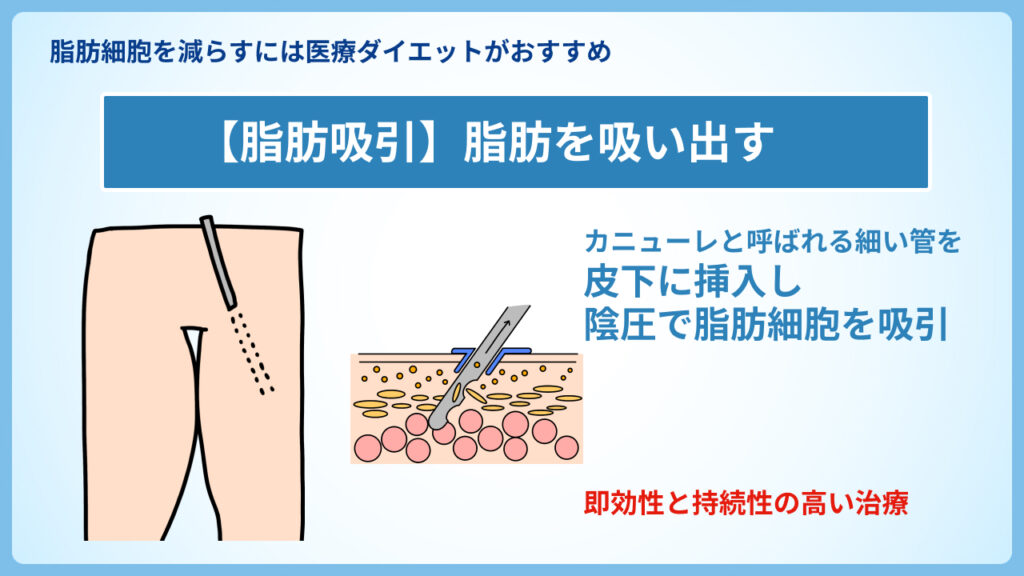

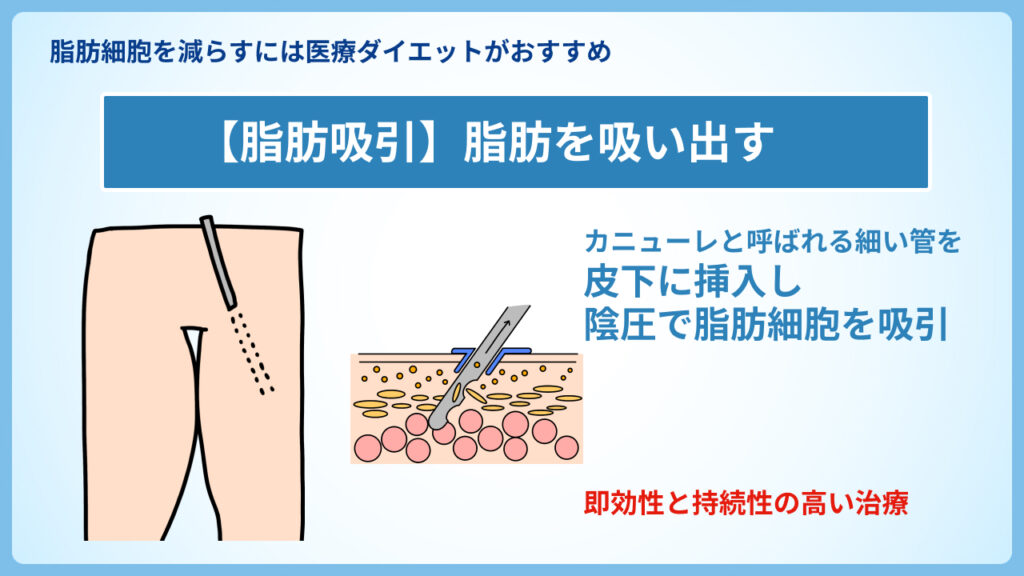

【脂肪吸引】脂肪を吸い出す

脂肪吸引は、皮下脂肪を直接吸い出して除去する外科的痩身法で、即効性と持続性の高い治療です。

カニューレと呼ばれる細い管を皮下に挿入し、陰圧で脂肪細胞を吸引します。麻酔薬を含む溶液を注入して痛みや出血を最小限に抑えるのが一般的です。

最近では、脂肪を柔らかくして吸引効率を高める「ベイザー脂肪吸引」なども普及しています。

脂肪細胞を物理的に除去するためリバウンドが少なく、お腹・太もも・二の腕などの部分痩せに効果的です。

ただし、術後は腫れや痛みが1〜2週間続くことがあり、技術力の高い医師による施術が重要です。

【加熱治療】皮下脂肪を加熱

加熱治療は、高周波(ラジオ波)や電磁波を利用して脂肪細胞を加熱・破壊し、体外へ自然排出させる美容医療です。

皮下脂肪を約42〜45℃に加熱することで脂肪細胞をアポトーシス(自然死)させ、数週間〜数ヶ月かけてリンパや代謝によって排出されます。

切らない施術のため痛みやダウンタイムが少なく、顔・腹部・二の腕などの部分痩せに効果的です。

副作用は一時的な赤みや熱感程度で、複数回の施術でより高い痩身効果が期待できます。

脂肪細胞を減らす施術のメリット・デメリット

脂肪細胞を減らす医療施術は、ダイエットでは難しい脂肪細胞の数そのものを減らすことができる点で注目されています。

脂肪吸引や脂肪冷却、脂肪溶解注射など、体質に合わせた方法を選べば、効率的な部分痩せやリバウンド防止が可能です。

一方で、費用や副作用、施術後のケアなど、注意すべき点もあります。

ここでは、脂肪細胞を減らす施術のメリットとデメリットを詳しく解説します。

脂肪細胞を減らす施術のメリット

脂肪細胞を減らす施術は、通常のダイエットでは難しい部分的な脂肪除去を可能にします。

脂肪細胞そのものを減らすため、リバウンドしにくい点も大きな特徴です。

無理な食事制限や過度な運動をせずに、効率よく理想のボディラインを目指せます。

ここでは、脂肪細胞を減らす施術の主なメリットを具体的に見ていきましょう。

気になる箇所の部分痩せができる

脂肪細胞を減らす施術では、特に気になる部位にピンポイントでアプローチできます。

腹部や二の腕、顎周りなど、自力のダイエットでは痩せにくい部分でも効果を期待できます。

施術は脂肪細胞を直接破壊するため、狙った箇所のサイズダウンが可能に。

日常生活に大きな制限をかけずに、理想のラインを効率的に整えることができます。

リバウンドが起こりにくい

脂肪細胞を減らす施術は、脂肪細胞の数自体を減らすことが特徴です。

一度、破壊された脂肪細胞は再生されにくいため、従来のダイエットに比べてリバウンドのリスクが低くなります。

運動や食事管理と組み合わせることで、より安定した体型維持が可能です。

脂肪細胞を減らす施術のデメリット

脂肪細胞を減らす施術には、高い痩身効果が期待できる一方で、体への負担や注意点も存在します。

施術内容や個人の体質によっては、痛みや腫れなどが生じるケースもあります。

ここでは、施術を検討する際に知っておきたいデメリットを解説。

リスクを理解した上で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

施術中や施術後に痛みを伴う場合がある

脂肪細胞を減らす施術は、照射・吸引・冷却などの方法によって、体に刺激を与えます。

そのため、施術中にチクチクした痛みや熱感を感じることがあります。

施術後も、筋肉痛のような違和感や軽い腫れが数日続く場合があります。

痛みの程度は個人差がありますが、事前にカウンセリングで確認しておくと安心でしょう。

副作用やダウンタイムが生じることがある

脂肪細胞を減らす施術では、腫れや赤み、内出血などの副作用が生じることがあります。

施術部位によっては軽い痛みやしびれを感じる場合もあります。

通常は数日から数週間で落ち着きますが、個人差があります。

施術後は生活習慣の管理を行うことで、症状の軽減や回復がスムーズになります。

脂肪細胞のよくある質問・Q&A

まとめ

脂肪細胞は、体型や太りやすさを左右する重要な要素であり、一度増えると自力で減らすことはできません。

そのため、生活習慣の見直しで脂肪細胞を小さく保つことが基本となります。

確実に数を減らしたい場合は、脂肪冷却や脂肪溶解注射、脂肪吸引などの医療的アプローチが有効です。

自分の体質やライフスタイルに合った方法を選び、無理のない範囲で継続することが、美しく健康的なボディラインを維持する鍵となるでしょう。